Plants in South Africa

ずいぶんと時間が経ってしまったけど、年末年始の1週間ほど、南アフリカのケープタウンで過ごしました。

旅のメインテーマの1つとしていた南アフリカの植物について、調べたことも含めて書いてみます。

日本ではどちらかというとゾウやキリンなど動物のイメージが強いかと思いますが、南アフリカは世界でも有数の固有植物生育地として知られています。

"南アフリカは世界的に見ても際だって植物の多様性が大きい地域の一つで、野草wild flowerに関しては南アフリカには約20000種の固有種(indigenous spicies)が生息しており全世界の顕花植物(flowering plants)の約10%にあたる。"

下の写真のように、つくりだす風景も日本とはまるで違います。

(南アフリカの植物たち )

写真はケープタウン市内のカーステンボッシュ植物園内ですが、まるでジャングルのようでした。

さて、地理的にも環境的にも遠く離れた南アフリカの植物ですが、植物分類の歴史を少し勉強したところ、日本との意外なつながりがあったことを知りました。

ちょいとマニアックですが、分類学の歴史を交えて南アフリカの植物を紹介します。

〜 1. 分類学の始まり:リンネと使徒たちの活躍 〜

分類学の歴史を語る上で、18世紀スゥエーデンの学者であるカール・フォン・リンネの名前は外せない。

彼が発明した二名式命名法と呼ばれる学名の形式は現在でも生物を記載する標準的な手法として利用されている。

すなわち、現在では何百万種もが記載されている生物を『分類』する基本ルールをつくったのがリンネということになる。

ただし、ルールができても、使われなければ体系は構築できない。

もちろんリンネ自身もずば抜けた量の研究と執筆を行い、当時知られていた種の体系化を行ったが、彼のフィールドはヨーロッパであり、そこで得られるサンプルは全生物のほんの一握りに過ぎない*2。

多様な生物の分類体系を構築する上では未開拓の地へ調査に行く必要があった。

世界へ飛び出し、膨大な生物を分類するベースとなる仕事をしたのは、リンネの弟子たちだった。

リンネの思想・学説を受けつぎ、世界へ旅立った彼らはリンネの「使徒 (apostle)」と呼ばれている。

現在の日本人の感覚で、自分の弟子を「使徒」とか呼んでたらいろいろとマズいが、当時の科学は宗教と一体になっており、生物の分類体系を知ることは「神の創造物を理解する」こと、神に近づくこと、につながっていたようである。

そう考えると、「使徒」という名称になるのも理解できる。

『リンネとその使徒たちー探検博物学の夜明け』(西村三郎著・人文書院)では20人以上いた使徒のうち3人について詳細に記載されている。

1人目は、当時の「新大陸」だったアメリカを調査したペール・カルム。

2人目は、アラビア半島を調査し、マラリアに倒れたペール・フォルスコール。

そして3人目が、南アフリカ・日本という地理的・環境的に対照的な2国で調査を行ったカール・ペーテル・ツュンベリーである。

〜 2. 南アフリカと日本における分類学:ツュンベリーの旅 〜

ツュンベリーの旅は1771年に始まった。

当時日本はオランダ以外の国との関係を閉ざしており、スゥエーデン人のツュンベリーはオランダ語を覚えてオランダ東インド会社の職員になる必要があった。

そのような背景から、ツュンベリーの旅程は、当時オランダ領だったケープタウンに3年ほど滞在してオランダ語を学びつつ喜望峰の調査をし、その後日本に向かうという気の長いものになったようである。

滞在したケープタウン郊外にある自然景観の参考として、僕が撮影したテーブルマウンテンの写真をいくつか(急に旅行に戻りますが)。

(岩の隙間にいろんな植物が育っている。ハーブ類も自生している)

(ペーパーデイジーと呼ばれる花。花弁がカサカサで、そのままドライフラワーのように使えるとか)

(山頂の景色)

(街を見下ろした景色は、当時もさほど変わらなかったのかもしれない)

約3年間の滞在中、ツュンベリーはケープタウンからかなり内陸部に踏み込んだ調査を三回実施している。

内陸部の気候条件は苛烈で調査は困難を極めたようだが、そのような環境で育つ生物は非常に特徴的で、ツュンベリーは珍しい植物を多数採集できたようである。

僕の旅はケープタウン近郊にとどまったため、そのような野生の姿を見ることはできなかったが、先述のカーステンボッシュ植物園には南アフリカ中の植物が展示されていたため、いくつか紹介する。

第一回目、東南部カフラリア地方への調査で最も大きな成果の一つとされたのが、ゴクラクチョウカ (Strelizia reginae) と呼ばれる植物の採取だった。

極楽鳥が翼をひろげたような華麗な花が特徴で、ツュンベリーの調査後すぐにイギリスに持ち込まれ、当時の観賞植物のニュー・フェイスとして脚光を浴びたようである。

現在の植物園内でも、近縁種と思われる植物を見ることができた。

ゴクラクチョウカの仲間(と思われる)

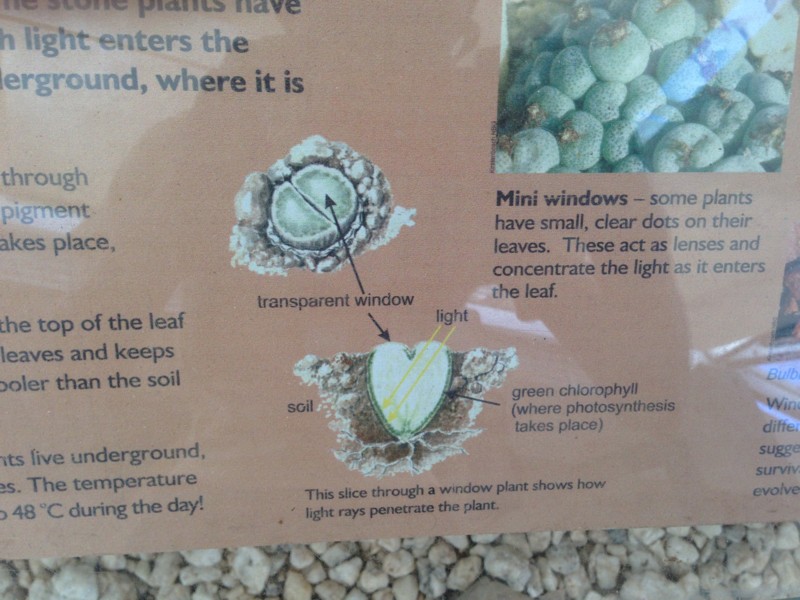

第三回目の調査において、北西部のナミブ砂漠方面で出会ったとされるメセン類は石ころそっくりだが、開花期には色鮮やかな花を咲かせるらしい。

(メセン類のアルギロデルマ属)

ツュンベリーはこの工程で何十もの新種のメセン類を採集したらしい。

その後もメセン類は多くの新種が発見され、現在では120属2400種もあるとか。

(ツュンベリーと関係あるか知らないけどついでにサボテンの花も)

未開の地でこんなヘンテコな生き物に立て続けに出会った分類学者の興奮、について想像しながら見ると、なかなか感慨深い。

3年間にわたる調査と学習を終え、十分なオランダ語の力も身につけたツュンベリーは長崎へと渡る。

長崎ではあまり自由に動けず難儀したようだが、江戸への参府旅行の道中で多くの植物を採取し、そして江戸に到着してから幕府の医師などとの交流が始まる。

なかでも桂川甫周と中川淳庵の2人はツュンベリーから医学、植物学、物理学、地理学など多くのことを学んだようである。

上記の2人は解体新書の翻訳にも関わった人物で、このあたりは日本史で習う範ちゅうだが、日本に来る前のツュンベリーについて知るとまた違った趣がある。

そして、1年4ヶ月の日本滞在の後、ツュンベリーはバタヴィア、スリランカなどを経て帰国し、師リンネの後を追ってウプサラ大学の博物学教授となる。

帰国してからも精力的に活動し、日本産植物研究の総括として『日本植物誌』を完成させ、『喜望峰植物誌』を完成させる。

喜望峰地域で採取した植物は数が多いだけでなく珍奇種が多かったため、分類には多大な時間を要したようである。

ツュンベリーについては「日本に西洋の知識を伝えた医師」という程度の認識しかなかったが、当時の最先端の科学分野で、未開の地を切り開いた熱い探求者として再認識することができた。

〜 3. おわりに〜

最後に雑感を。まだ読んでる人がいたら嬉しいです。

分類学については暗記のイメージが強く、学生時代はかなり苦手な分野でしたが、歴史と組み合わせて立体的に見ると、とても面白い分野だなと思いました。

当時の科学が信教心をモチベーションとして発展し、それをベースに進化論への転換が起きたという流れもエキサイティングです。

学生時代に最も親しんだ分子生物学は、モデル生物の細部を徹底的に調べて発展した分野だったけど、異国で『多様な生物のおもしろさ」についてシンプルかつ直接的な体験を通して再確認できたのは良かったです。

今後は生物学がどのような進化を遂げるのか、自分はどう関わるのか、といったことも考えつつ、今後もいろいろと体験したいです。

*1:参考文献:"Field guide to wild flowers of South Africa"

http://www.amazon.com/Field-Guide-Flowers-South-Africa/dp/1770077588

*2:生物多様性が極めて高い地域であるMegadiverse countriesのリストに、ヨーロッパ諸国の名前は見あたらない。

羣青

昨年読んだ作品の中で、最も感動した『羣青』という漫画について。

本日が作者・中村珍さんの誕生日とのことで、

自分の2013年振り返りとか今年の抱負はおいといて、読書感想文を書くことにします。

おめでとうございます。

この作品の主人公は、父親からも夫からも暴行を受け続けた女性(メガネさん)と、

その女性に惚れた同性愛者の女性(レズさん)、という2人。

そして、レズさんはメガネさんの依頼に従い、メガネさんのダンナを殺害する。

で、なんだかんだで2人一緒に逃げる。その道中が作品になっている。

このように、はっきり言って設定が飛びすぎていて、本来なら主人公2人の気持ちは、多くの人にとって「よくわからない」はずの物語である。

そして、主人公2人も、他者からの不理解、人を殺したこと、人を殺させたことに苦しみながら、お互いに理解し合うこともできず、むしろ傷を深め合いながら進んでゆく。

しかし、読者は「よくわからない」はずの主人公達の苦しみに共感し、引き裂かれるような感覚を共有することになる。

僕は、なぜ自分がこんなにも自分と違う人の心情に同調し、苦しんだり感動しているのか、不思議だった。「理解」することなんて決してできていないはずなのに。

恐らく、本来なら体験できない共感を、激しく感じさせるだけの力をこの作品が持っているということだと思う。台詞にも、絵にも、ひとつひとつ力がこもっている。

この作品によって僕の人生が変わったかどうかは知らないけど、この作品に出会わなければ決して得られない体験が出来たと思うし、そのことに感謝している。

おすすめです。

雑記:村上春樹の新刊を読んで

『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』を読んだ。

まだ一度しか読んでないので、書評と言うよりは連想的に浮かんだ雑感を書く。

村上春樹の本に通じるテーマの一つに、

人生には素敵な時間があること

それは全く理不尽な力で損なわれてしまう場合があること

そのばあい、二度と完全なかたちで戻ってくることはないこと

があると思う。

それでも、その時間には価値がある

ということばが後に続くような気がするが、それは解釈によって違うのかもしれない。

僕個人の希望としては、そう考えたいと思っている。

失われてしまったものも、もともと持ち合わせていなかったものも含め、

自分にはさまざまな欠落がある。

そういったものと向き合うのは辛いし、フタをしたくなることも多い。

あまり真剣に向き合いすぎるのも、いささか危険を伴う。

だから、少しずつ取り出し、前向きなかたちで昇華するような作業を、

自分のペースで続けようと思う。

祖父母の家を訪ねる旅路で、そんなことを考えていました。

2012年について書いてみる

2012年が終わる。

正直言って、年末になって急に仕事の忙しさが一段階上がり、引っ越しなどもあったので「一年間を振り返る」という心境ではない。

だから、まとまりのない文章を書こうと思う。

今年は会社に入って3年目になる。結構な期間だ。

大学院で最後にいた研究室で過ごした期間も3年間だった。2年目の最後にJTPAのシリコンバレーツアーに参加し、3年目は変化の年だった。

さほど波風のなかった自分の人生の中で、最も濃かったような気がする。

そこから考えて、会社員・エンジニアとなった自分は3年間でどこまで成長できただろうか。

客先の工場で苦しみ、社内で苦しみ、今年は設計でも苦しんだ。

いまだぎこちなく、スピード成長からはほど遠い。

一段飛ばしで成長できると、どこかで思っていたが、甘くはなかった。

そして、学生時代に出会った人達はどんどん成長してゆく。

ただ一方で、何かに少しずつ近づいているという感覚もある。

自分の変化と、世界の変化で、リンクする部分が生まれ始めている。

植物の研究から機械エンジニアになった自分は、一貫して「手で触れられるもの」を扱ってきた。いずれもコードで実現できるWebアプリなどの世界に比べて変化は遅く、地味な分野だ。

一方、JTPAで出会った人々の多くはスピーディな世界で活躍しており、生き生きとしていた。新しいアプリケーションが次々に生み出される世界は華やかで、うらやましかった。

でも、僕はアナログな世界で戦いたかった。何故かはわからないけど。

植物を育てる装置をつくろうとしたり、相変わらずうまくいかないまま、もがいている。

そんな中、2012年は「アナログな世界が変わる」ということが一般の認識として広まった1年だったと思う。

2011年末にEconomist誌にMaker movementに関する記事Monitor: More than just digital quilting | The Economistが掲載され、3Dプリンターや3Dスキャナなど、新しい製造ツールに関する記事を目にすることが増えた。

そして、クリス・アンダーソンが『Makers』を出版し、注目を浴びた。

- 作者: クリス・アンダーソン,関美和

- 出版社/メーカー: NHK出版

- 発売日: 2012/10/23

- メディア: 単行本

- 購入: 28人 クリック: 1,027回

- この商品を含むブログ (76件) を見る

ものづくりのツールを個人が所有できるようになり、考えたことをかたちにすることのハードルがどんどん下がっている。

誰でも、なんでもつくれる世界になる。

その変化は植物研究だろうが、製造業だろうが関係なく、プロセスを変えるだろう。

アイデアがあれば、少しやり方を学べばかたちにできるのだから。

これから起こる変化の中で、自分がやろうとしていることとリンクする部分は必ずある。

2013年はそれを結果で示せるように、がんばりたいと思う。

みなさん、良いお年を (^^)/

暗黙知の分解と実践

「暗黙知」という言葉を知ったのは、たしか生物の研究をしてた大学院時代だと思う。

文章として明確に定義されていない知、対語は「形式知」。

生物学だと、例えば「花が咲く」という現象に含まれる原理でよく分かってない部分(暗黙知)を翻訳し、「このホルモンがここに作用したら花が咲きます」みたいな形式知に落とし込む作業が研究、という感じで理解してた。

メーカーに就職してからは、『職人技』と言われるような暗黙知が身近になった。

教科書的な知識も必要とされるものの、経験則やケースバイケースのノウハウが複雑にからみ合っていて、簡単には公式化できない知識や技術。

画一化のイメージが強い工業の現場も実際はそれらが満ちており、どのような暗黙知を保有してるか、が企業の個性や強みに結びついている。

そんなことをつらつらと考えるきっかけになったのがこの本。

- 作者: インクス,野中郁次郎

- 出版社/メーカー: 日経BP社

- 発売日: 2012/04/05

- メディア: 単行本

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

株式会社インクスが、「人の知恵」、すなわち「人が新たな価値を創る能力」を中心に据えた変革の方法について書いた本である。

インクスは、開発工程の標準化やITによる自動化、すなわち効率化で成果を上げた会社として有名だが、本書では以下のように過去の仕事への自省も含めた記述がある。

p30(1章)

あまりにも効率重視で定型化しすぎることは、人の自律的な思考を妨げ、その後の発展の芽を潰すことにつながる。

特に、定型化した結果を設計の道具であるITシステムに実装し、ブラックボックス化してしまうことは良くない。

結果を導く道筋が見えないのでは人が考えること、気づくこと、閃くことを奪ってしまう。

2章以降では、単なる効率化ではなく『新たな価値の創造』をし続けるような変革をもたらす方法について書かれている。

詳細は本書に譲るが、効率良く暗黙知を身につけるには、それらを分解し、形式知に落とし込む段階と、それをトレースしながら実践して身につける段階があるらしい。

分解する段階では、プロの持つ知識や経験、判断に至る考え方を整理し、まとめていく。人によって経験も違うし、判断も異なる。

それらを注意深く観察し、まとめてゆく作業は時間がかかるし、集中力が必要だ。

実践する段階はフィジカルなトレーニングと同じで、ひたすら実行しては改善しなくてはならない。

また、ある程度実践した後にはまた分解する段階に戻り、分解の精度を上げないといけない。

どれも、時間がかかる。

話を研究に戻すと、上記の「分解」が観察や過去の論文の情報収集で、「トレース・実行」が実験に近いのかなと思った。

ひたすらデータを取ってしまったり、論文読んでばっかりになったり、という状況には陥りがちだけど、行ったり来たりを丁寧に繰り返さないとうまくないようだ。

表面的な効率を求めるのでもなく、「ただひたすらがんばる」でもなく、身につけたい能力を地道に翻訳し、実行して、結果に結びつけていきたいなと思う。

陰褒めのススメ

陰口を減らして陰褒めをすると良い。

ということを、どこかで読んだことがある。

会社で仕事をするようになってから、陰口が与える悪影響についてはかなり実感していたが、陰褒めの効果についてはあんまりピンときてなかった。

このまえ比嘉さん (id:Ryu-Higa) と会ったときも、陰口ってのは怖いよねという話が出た。

何が怖いって、Aさんの悪口を聞くと、「私はAさんが嫌いである」という感情がいつの間にかインプットされていることに気づくから。知らぬ間に悪意が伝染している。

脳科学は良く知らないけど、ミラーニューロンとやらが働いてるのかな。

で、同じような考えに基づくと、Aさんを陰で褒めれば、Aさんに対する好印象が第三者に広がる、ということになる。

誰だって「けなされていたAさん」に会うよりは、「褒められていたAさん」に会う方が気分が良いだろうし、緊張も少ないだろう。

というわけで、陰褒めをすれば全体の雰囲気は良くなって、例えば会社なら仕事の効率も良くなるんじゃないか、という仮説が立つ。

(なんとなく言いづらいから、という理由で伝えた方が良いことを伝えないで、結果として効率が下がるみたいなことは、まあ、よく見かける。。)

なるほどね。

ひとりで納得した。

もう少し考えを進める。

なぜ僕は陰口の悪影響には気づいて、陰褒めの効果には気づいていなかったのだろう。

明白な理由の1つは、陰口の方が多いから。

誰かを批判するってのは手軽で気持ちの良い行為である。なんたって「批判している自分」を優位に置くことができるし、陰だからカウンターを喰らうこともない。

だから、陰口は多い。

でも、先に書いたような理由で、負の効果があるのは多分間違いない。

(ま、うまく笑いに昇華できれば陰口にも愛がこもってそんなに悪くなかったりするけど)

逆に陰褒めの効果に気づかなかった理由は、それを意識的にする人はとても少ないから。

そして、その状況に、自分が染まっていたということだと思う。

結局自分も、「陰口をたたく人」を批判するという本末転倒なことをしていたのかもしれない。

みんなに陰口を叩かれてる人の美点をみつけて、褒めるという行為の方が、やるべきことだったのだろう。

やりにくいことをやらないと、あまり価値がない。

ちょっと飛ぶけど、国でも、「仕分け」より「良い組織の発掘」の方が難しくて価値のある仕事なんじゃないかなという気がする。

発掘した組織に人気が集まれば、仕分けは自然に行われるという考えで、気の長い取り組みをした方が、大変だけど実りがありそうだ。そして、別にやるのが政治家である必要はない。

ま、とりあえずは自分の行動から少し変えてみようかなと思う。

Twitterで済ませそうになったけど、ちょっと深掘りしてみたかったのでブログに書いてみました。

わかってる人には当たり前の話かもしれないけど。

走って飲んで歌いましょう

Twitter上でid:Ryu-Higaさんとカラオケの話になり、

なんだかんだで

というわけで、畑田さん(id:Spiny-anteater)さんと

皇居ランニング

近くの居酒屋で飲む(ビール一杯270円!)

カラオケに行く(メイン企画*1)

という「わけのわからん企画」を実行してきました。

読谷の飛行場に想う。

ということになりました。

Web上ではずいぶん長い付き合いだけど、比嘉さんとサシでじっくり話す機会は初めてで、大変楽しかった。

生活の中で意識することについて話す中で、「日々、少しずつ負荷を強めていく」ということが話題になった。

元ネタは村上春樹のエッセイで読んだ記述。

『日々休まずに書き続け、意識を集中して仕事をすることが、自分という人間にとって必要なのだという情報を身体システムに継続して送り込み、しっかりと覚え込ませるわけだ。そして少しずつその限界値を押し上げ... この作業はもちろん我慢が必要である。しかしそれだけの見返りはある。』村上春樹

単なる継続ではなく、少しずつ限界値を押し上げるんだなというのが印象的で、引用した。

この人は、ずっとこれを続けてきたのかな、と考えると自然に畏敬の念が生まれた。

比嘉さんと話しながら、多くのことに挑戦し、自分を変革しながら生きている人だなということを改めて感じた。

そんな相手だからこそ、単なるカラオケじゃヌルいかなと思って変な企画を立ち上げたのだろう。

考えて生きている相手との会話は刺激的で、時間を忘れた。

本当に久々にブログを書くきっかけとして、ふさわしい出来事でした。

比嘉さん、どうもありがとう。また世界のどこかで会いましょう:)